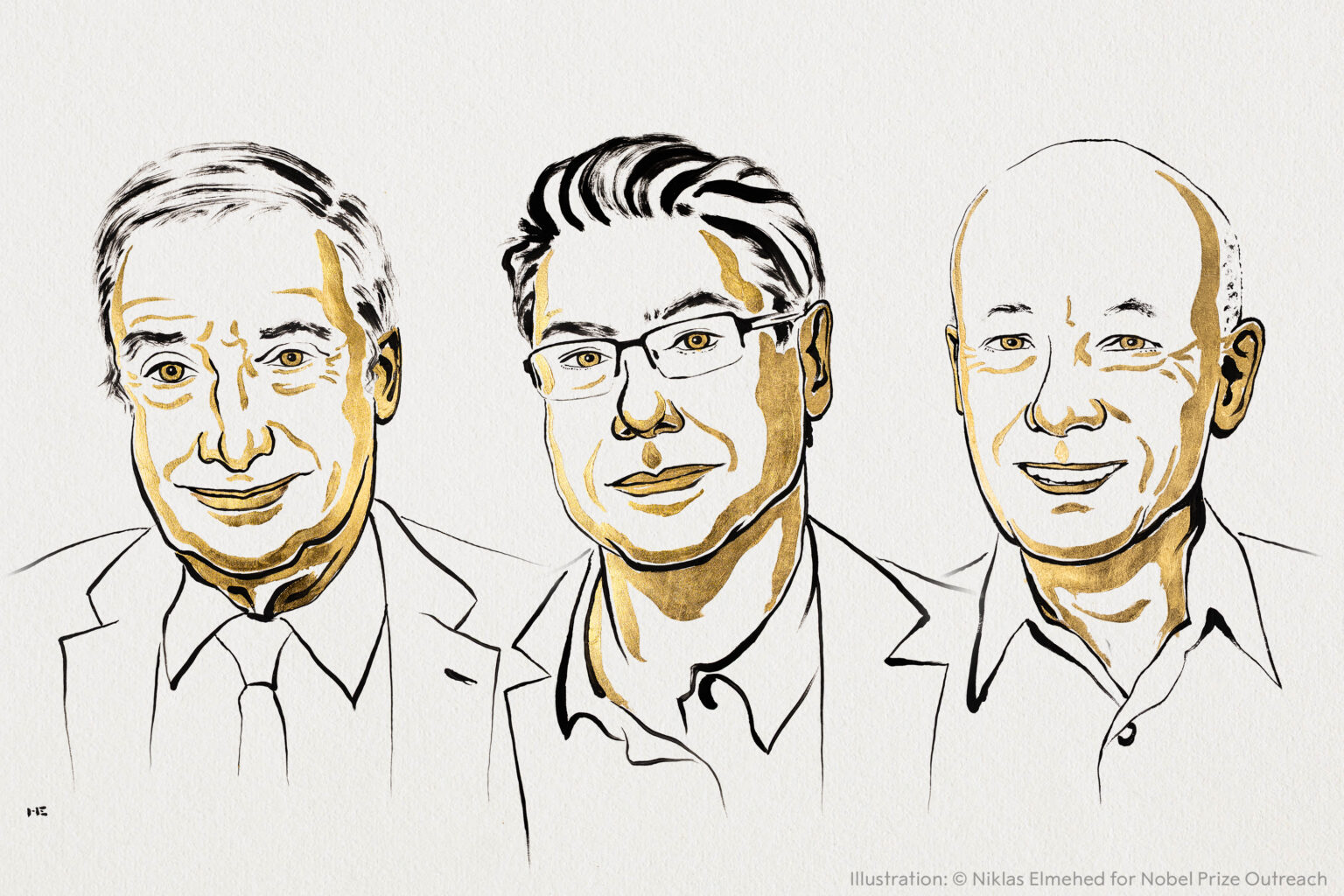

Innovation ist kein Luxus – sie ist der Treibstoff für nachhaltiges Wachstum. Die Arbeiten der Ökonomen Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt haben diese Erkenntnis tief in der Wirtschaftswissenschaft verankert. Ihre bahnbrechenden Theorien zeigen, dass Unternehmen, die kontinuierlich nach Neuem streben, nicht nur überleben, sondern florieren. Doch was genau macht Innovation so entscheidend für den langfristigen Erfolg? Und wie könnt ihr diese Erkenntnisse nutzen, um euer Business zukunftssicher aufzustellen?

Das Innovationsparadox – warum viele Unternehmen den Wachstumsmotor ausbremsen

Während viele Unternehmen Innovation als Schlagwort feiern, scheitern sie oft an der konsequenten Umsetzung. Der Grund? Sie verstehen nicht, dass Innovation kein Projekt, sondern ein Prozess ist. Philippe Aghion und Peter Howitt haben dieses Phänomen in ihrer endogenen Wachstumstheorie präzise beschrieben: Wachstum entsteht nicht zufällig von außen, sondern wird systematisch von innen heraus erzeugt – durch bewusste Entscheidungen und Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Der Alltag vieler Firmen sieht jedoch anders aus. Quartalsdenken verdrängt langfristige Innovationsstrategien, Ressourcen fließen primär in die Optimierung bestehender Produkte statt in echte Neuerungen. Joel Mokyr würde hier von einer fehlenden „Kultur des Wachstums“ sprechen – einem Mindset, das Veränderung nicht als Bedrohung, sondern als Chance begreift.

Besonders etablierte Marktführer fallen oft in die Komfortfalle. Sie vergessen, was Aghion als „schöpferische Zerstörung“ bezeichnet: den notwendigen Prozess, bei dem Neues das Alte ersetzt. Wer diesen Mechanismus ignoriert, riskiert, von agilen Wettbewerbern überholt zu werden – ein Schicksal, das selbst Giganten wie Kodak, Nokia oder Blockbuster ereilte.

Die Kultur der Innovation: Mokyrs Schlüssel zum langfristigen Erfolg

Joel Mokyr hat mit seinem Werk „A Culture of Growth“ eine fundamentale Erkenntnis für moderne Unternehmen geliefert: Der entscheidende Faktor für nachhaltige Innovation liegt nicht allein in Technologien oder Budgets, sondern in der Unternehmenskultur. Mokyr analysierte den beispiellosen wirtschaftlichen Aufstieg Europas seit der Aufklärung und identifizierte einen kulturellen Wandel als Katalysator – die Entwicklung einer Gesellschaft, die Wissensaustausch förderte, Neugier belohnte und praktische Anwendungen von Erkenntnissen vorantrieb. Diese „Republic of Letters“, ein Netzwerk von Denkern und Machern, schuf die Grundlage für anhaltenden Fortschritt, indem sie „nützliches Wissen“ (useful knowledge) generierte und verbreitete. Übertragen auf die Unternehmenswelt bedeutet dies: Eine Innovationskultur entsteht nicht durch Lippenbekenntnisse in Unternehmensleitbildern, sondern durch gelebte Praktiken, die Experimentierfreude fördern, Scheitern erlauben und den offenen Austausch von Ideen belohnen.

Schöpferische Zerstörung – warum Stillstand der größte Feind des Wachstums ist

Philippe Aghion und Peter Howitt haben den von Joseph Schumpeter geprägten Begriff der „schöpferischen Zerstörung“ neu belebt und wissenschaftlich untermauert. Ihre Botschaft ist klar: Wer nicht bereit ist, das eigene Geschäftsmodell zu kannibalisieren, wird von anderen kannibalisiert werden.

Dieses Prinzip erklärt, warum manche Unternehmen trotz anfänglicher Marktführerschaft langfristig scheitern. Sie klammern sich an bestehende Erfolgsmodelle und übersehen die Notwendigkeit der Selbsterneuerung.

Ein Paradebeispiel liefert IBM: Der Computerriese hätte in den 1980er Jahren beinahe den Anschluss verloren, weil er zu lange am Großrechner-Geschäft festhielt. Erst die radikale Neuausrichtung unter Lou Gerstner – weg von Hardware, hin zu Dienstleistungen und Software – rettete das Unternehmen.

Die Lehre für euer Unternehmen? Etabliert Prozesse, die eure eigenen Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich in Frage stellen. Amazon-Gründer Jeff Bezos formulierte es treffend: „Es ist immer Tag 1.“ Wer glaubt, am Ziel angekommen zu sein, hat bereits verloren.

Das Wachstumsrezept von Aghion und Howitt: Wie Innovation systematisch entsteht

Die endogene Wachstumstheorie von Aghion und Howitt liefert mehr als akademische Erkenntnisse – sie bietet ein praktisches Gerüst für systematische Innovation. Im Kern ihrer Theorie steht die Erkenntnis, dass Wachstum nicht zufällig oder von außen kommt, sondern durch bewusste Entscheidungen innerhalb von Organisationen entsteht. Zwei Faktoren spielen dabei eine entscheidende Rolle: Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Qualität des Humankapitals.

Konkret bedeutet dies für Unternehmen: Der Innovationsprozess muss strukturiert und mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet sein. Erfolgreiche Innovatoren wie 3M oder Google haben dies verstanden und etablierten Praktiken wie die „15-Prozent-Regel“, bei der Mitarbeiter einen Teil ihrer Arbeitszeit für eigene Projekte nutzen können. Diese systematische Freiräume haben bahnbrechende Produkte wie Post-its oder Gmail hervorgebracht.

Messbare Innovation – wie ihr den Innovationsmotor am Laufen haltet

„Was nicht gemessen wird, wird nicht gemanagt“ – diese Management-Weisheit gilt besonders für Innovation. Doch wie messt ihr etwas so Flüchtiges wie Innovation?

Die Antwort liegt in einem ausgewogenen Set von Kennzahlen, die sowohl Input- als auch Output-Faktoren berücksichtigen. Auf der Input-Seite stehen Indikatoren wie F&E-Ausgaben (als Prozentsatz des Umsatzes), Anzahl der Mitarbeiter in Innovationsprojekten oder Zeit, die für Kreativarbeit reserviert ist.

Output-Metriken umfassen die Anzahl neuer Produkte, Patentanmeldungen oder den Umsatzanteil von Produkten, die in den letzten drei Jahren eingeführt wurden. Apple beispielsweise verfolgt akribisch, wie viel seines Umsatzes aus Produkten stammt, die jünger als 24 Monate sind.

Besonders wertvoll ist der „Innovation Velocity Index“ – er misst, wie schnell Ideen von der Konzeption bis zur Markteinführung gelangen. Amazon hat diesen Prozess perfektioniert und kann neue Features innerhalb von Stunden oder Tagen deployen, während traditionelle Unternehmen oft Monate oder Jahre benötigen.

Die drei Innovationshorizonte: Balanciert kurzfristigen Erfolg mit langfristiger Vision

McKinsey hat mit dem „Three Horizons“-Modell ein praktisches Rahmenwerk geschaffen, das die Erkenntnisse von Aghion, Howitt und Mokyr in eine anwendbare Strategie übersetzt. Dieses Modell hilft euch, Innovation über verschiedene Zeithorizonte hinweg zu orchestrieren.

Horizont 1 umfasst inkrementelle Verbesserungen am Kerngeschäft – schnelle Gewinne mit geringem Risiko. Hier geht es um Effizienzsteigerungen und Produktverfeinerungen, die unmittelbar zum Cashflow beitragen. Denkt an neue Features für bestehende Produkte oder Prozessoptimierungen.

Horizont 2 fokussiert sich auf aufkommende Geschäftschancen – Projekte mit mittlerem Risiko und Potenzial für signifikantes Wachstum in den nächsten 2-3 Jahren. Hier entwickelt ihr neue Fähigkeiten und erschließt angrenzende Märkte. Google Maps ist ein klassisches Horizont-2-Projekt, das aus dem Kerngeschäft der Suche hervorging, aber einen neuen Markt erschloss.

Horizont 3 repräsentiert visionäre Wetten auf die Zukunft – hochriskante Initiativen mit potenziell transformativem Einfluss. Diese Projekte können das Unternehmen in völlig neue Bereiche führen. Alphabets Investments in selbstfahrende Autos (Waymo) oder Gesundheitstechnologie (Verily) sind Paradebeispiele für Horizont-3-Projekte.

Open Innovation – warum die besten Ideen oft von außen kommen

Ein weiterer Schlüssel zum Innovationserfolg liegt im Konzept der Open Innovation – einer Idee, die auf den Erkenntnissen von Mokyr über die Bedeutung von Wissensnetzwerken aufbaut. Henry Chesbrough, der den Begriff prägte, erkannte, dass Unternehmen nicht länger auf interne Ressourcen beschränkt sein müssen.

Open Innovation bedeutet, die Grenzen eurer Organisation durchlässig zu machen. Es geht darum, externe Ideen zu nutzen und ungenutztes internes Wissen nach außen zu tragen. Procter & Gamble revolutionierte mit seinem „Connect + Develop“-Programm diesen Ansatz und konnte die Erfolgsquote seiner Innovationen um 50% steigern.

Konkrete Wege zur Umsetzung umfassen Partnerschaften mit Universitäten, Kooperationen mit Startups oder Innovationswettbewerbe. LEGO Ideas lädt beispielsweise Kunden ein, neue Produktideen einzureichen – die besten werden tatsächlich produziert, wobei der Ideengeber Anerkennung und Tantiemen erhält.

Der Innovator’s Dilemma überwinden: Wie ihr disruptive Innovation meistert

Clayton Christensens „Innovator’s Dilemma“ beschreibt ein Phänomen, das die Theorien von Aghion und Howitt in der Praxis bestätigt: Etablierte Unternehmen scheitern oft nicht trotz, sondern wegen ihrer Stärken. Sie konzentrieren sich zu sehr auf bestehende Kunden und ignorieren disruptive Technologien, die anfangs unterlegen scheinen, aber langfristig den Markt revolutionieren.

Wie könnt ihr dieses Dilemma überwinden? Indem ihr separate Einheiten für disruptive Innovationen schafft. Diese „Ambidextrous Organizations“ (beidhändige Organisationen) können gleichzeitig das Kerngeschäft optimieren und radikale Neuerungen vorantreiben.

IBM Watson ist ein Beispiel für diesen Ansatz – ein eigenständiges Team konnte frei von den Zwängen des Tagesgeschäfts an künstlicher Intelligenz arbeiten. Ähnlich gründete Nestlé mit „Silicon Nest“ ein internes Startup-Studio, das unabhängig vom Kerngeschäft agiert.

Eine weitere Strategie ist das „Jobs-to-be-done“-Framework: Statt euch auf Produktmerkmale zu konzentrieren, fokussiert euch auf die grundlegenden Aufgaben, die Kunden erledigen wollen. Netflix erkannte, dass Menschen nicht DVDs ausleihen, sondern Unterhaltung genießen wollen – und konnte so vom DVD-Verleih zum Streaming-Giganten werden.

Humankapital als Innovationstreiber – die Mokyr-Formel für kreative Teams

Joel Mokyr betont in seinen Arbeiten die zentrale Rolle des Humankapitals für Innovation und Wachstum. Seine historischen Analysen zeigen, dass Gesellschaften mit hohen Investitionen in Bildung und Wissensaustausch langfristig prosperieren. Für moderne Unternehmen bedeutet dies: Eure Innovationskraft steht und fällt mit den Menschen, die für euch arbeiten.

Die praktische Umsetzung dieser Erkenntnis beginnt bei der Rekrutierung. Sucht nicht nur nach Fachexperten, sondern nach neugierigen Generalisten mit T-Profil – Menschen mit tiefer Expertise in einem Bereich, aber breitem Interesse für angrenzende Felder. Google achtet bei Einstellungen explizit auf „Lernfähigkeit“ als Kernkompetenz.

Kontinuierliche Weiterbildung ist der zweite Pfeiler. Unternehmen wie Salesforce haben mit ihrer „Trailhead“-Plattform interne Lernökosysteme geschaffen, die Mitarbeiter befähigen, sich ständig weiterzuentwickeln. Andere, wie der Softwarehersteller Atlassian, praktizieren „20% Time“ – dedizierte Zeit für persönliche Weiterbildung und Experimentieren.

Der dritte Aspekt ist Diversität – nicht als Selbstzweck, sondern als Innovationstreiber. Teams mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Denkweisen entwickeln nachweislich kreativere Lösungen. McKinsey-Studien zeigen, dass diverse Unternehmen bis zu 35% höhere Renditen erzielen.

Wie ihr morgen mit der Umsetzung beginnt

Die Erkenntnisse von Mokyr, Aghion und Howitt bieten wertvolle theoretische Grundlagen – doch wie setzt ihr sie konkret um? Der Schlüssel liegt in einem strukturierten Ansatz, der sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristige Transformation ermöglicht.

Beginnt mit einem Innovations-Audit: Wo steht ihr aktuell? Welcher Anteil eures Umsatzes stammt aus Produkten, die in den letzten drei Jahren entwickelt wurden? Wie viele Ressourcen fließen in Forschung und Entwicklung? Nutzt Frameworks wie den „Innovation Maturity Index“, um eure aktuelle Position zu bestimmen.

Etabliert anschließend klare Innovationsprozesse. Design Thinking bietet eine bewährte Methodik, um kundenzentrierte Lösungen zu entwickeln. Kombiniert dies mit agilen Ansätzen wie Scrum, um schnell von der Idee zum Prototyp zu gelangen. Spotify hat mit seinem „Squad-Modell“ gezeigt, wie autonome, cross-funktionale Teams Innovation beschleunigen können.

Schafft gleichzeitig Raum für radikale Ideen. Google Ventures nutzt den „Design Sprint“ – einen fünftägigen Prozess, um Ideen schnell zu testen. Amazon setzt auf das „Working Backwards“-Prinzip: Teams schreiben eine fiktive Pressemitteilung für ein neues Produkt, bevor sie mit der Entwicklung beginnen.

Die Zukunft gehört den Mutigen: Warum Innovation kein Luxus, sondern Überlebensstrategie ist

In einer Welt, die sich mit beispielloser Geschwindigkeit verändert, ist Innovation nicht länger optional – sie ist existenziell. Die durchschnittliche Lebensdauer von S&P 500-Unternehmen ist von 60 Jahren in den 1950ern auf weniger als 20 Jahre heute gesunken. Dieser Trend bestätigt eindrucksvoll die Theorien von Aghion und Howitt zur schöpferischen Zerstörung.

Gleichzeitig eröffnen sich ungeahnte Chancen. Emerging Technologies wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Biotechnologie schaffen völlig neue Märkte und Geschäftsmodelle. Wer hier frühzeitig investiert, kann exponentielles Wachstum erzielen – wie es Unternehmen wie NVIDIA im KI-Bereich bereits demonstrieren.

Der entscheidende Faktor ist jedoch nicht Technologie, sondern Mindset. Joel Mokyr würde betonen, dass eine „Kultur des Wachstums“ – eine Haltung, die Neugier, Experimentierfreude und kontinuierliches Lernen fördert – der wahre Differenzierungsfaktor ist. Unternehmen wie SpaceX oder Tesla verkörpern diese Haltung perfekt und erreichen dadurch Durchbrüche, die etablierte Akteure für unmöglich hielten.

Wie ihr langfristiges Wachstum sichert

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus den Arbeiten von Mokyr, Aghion und Howitt ist, dass Innovation kein einmaliges Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Prozess ist. Sie haben gezeigt, dass nachhaltiges Wachstum einen selbstverstärkenden Kreislauf erfordert, in dem jede erfolgreiche Innovation die Grundlage für die nächste schafft.

Dieser Kreislauf beginnt mit Experimentieren und Entdecken – dem systematischen Erforschen neuer Möglichkeiten. Salesforce investiert jährlich über 20% seines Umsatzes in F&E und ermutigt Teams, regelmäßig neue Ideen zu testen.

Der zweite Schritt ist Selektion – das Identifizieren und Priorisieren der vielversprechendsten Konzepte. Amazon nutzt dafür einen rigiden „Bar Raiser“-Prozess, bei dem neue Ideen an strengen Kriterien gemessen werden.

Es folgt die Skalierung – das Ausrollen erfolgreicher Innovationen. Hier zeigt sich die Stärke etablierter Unternehmen, die bestehende Vertriebskanäle und Kundenbeziehungen nutzen können. Microsoft demonstrierte dies eindrucksvoll bei der Einführung von Teams, das innerhalb weniger Jahre über 270 Millionen Nutzer gewann.

Der letzte Schritt ist Optimierung – das kontinuierliche Verbessern bestehender Lösungen. Toyota hat mit seinem Kaizen-Prinzip bewiesen, wie tausende kleiner Verbesserungen zu dauerhaftem Wettbewerbsvorteil führen.

Innovation als Führungsaufgabe: Die Rolle der Unternehmensleitung

Die Theorien von Mokyr, Aghion und Howitt machen deutlich, dass Innovation nicht delegiert werden kann – sie muss von der Führungsebene vorgelebt werden. Erfolgreiche Innovationsführer wie Steve Jobs, Elon Musk oder Satya Nadella zeigen, wie entscheidend die Rolle des Top-Managements ist.

Konkret bedeutet dies: Als Führungskraft müsst ihr Innovation zur Priorität machen und dies durch Ressourcenzuweisung demonstrieren. Microsoft-CEO Satya Nadella transformierte den Software-Giganten, indem er Innovationsbereitschaft zum Kernwert erhob und die Unternehmenskultur von „Know-it-all“ zu „Learn-it-all“ veränderte.

Ebenso wichtig ist es, Risikobereitschaft zu fördern und „intelligentes Scheitern“ zu erlauben. Jeff Bezos bezeichnet Amazon als „die beste Stelle der Welt, um zu scheitern“ und betont regelmäßig, dass große Erfolge große Misserfolge erfordern.

Warum europäische Unternehmen aufholen müssen

Während die USA und zunehmend China das globale Innovationsgeschehen dominieren, kämpfen europäische und speziell deutsche Unternehmen mit einer wachsenden Innovationslücke. Der Global Innovation Index 2024 zeigt zwar die Schweiz an der Spitze, doch Deutschland fällt auf Platz 8 zurück – ein Warnsignal.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Risikoaversion, Mangel an Wagniskapital und regulatorische Hürden bremsen europäische Innovationskraft. Gleichzeitig investieren US-Tech-Giganten jährlich zweistellige Milliardenbeträge in Forschung und Entwicklung – Amazon allein über 60 Milliarden Dollar.

Für europäische Unternehmen bedeutet dies: Ihr müsst mutiger werden und konsequent in Zukunftstechnologien investieren. BioNTech hat mit seiner mRNA-Technologie bewiesen, dass europäische Firmen weltweite Innovation anführen können – wenn sie langfristig denken und Risiken eingehen.

Konkrete Schritte umfassen höhere F&E-Investitionen (mindestens 5% des Umsatzes), strategische Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen und Start-ups sowie den Aufbau einer Fehlerkultur, die Experimentieren belohnt statt bestraft.

Von der Theorie zum unternehmerischen Erfolg

Die Theorien von Mokyr, Aghion und Howitt sind nicht abstrakte Wirtschaftskonzepte – sie liefern konkrete Handlungsanleitungen für Unternehmen jeder Größe. Ihre Erkenntnisse zu Innovation als Wachstumsmotor lassen sich in fünf praktische Prinzipien übersetzen:

Erstens: Macht Innovation messbar. Definiert klare KPIs wie den Anteil neuer Produkte am Gesamtumsatz oder die Zeit von der Idee bis zur Markteinführung. Was gemessen wird, bekommt Aufmerksamkeit.

Zweitens: Schafft dedizierte Innovationsbudgets. Reserviert mindestens 10% eurer Ressourcen für Experimente und neue Ideen – unabhängig von Quartalsergebnissen.

Drittens: Etabliert systematische Innovationsprozesse. Design Thinking, Lean Startup oder Jobs-to-be-Done bieten bewährte Frameworks, um Kundenbedürfnisse zu identifizieren und zu lösen.

Viertens: Investiert in euer Humankapital. Bietet kontinuierliche Weiterbildung, fördert Querdenker und belohnt unternehmerisches Handeln innerhalb der Organisation.

Fünftens: Öffnet eure Innovationsprozesse. Sucht aktiv externe Impulse durch Partnerschaften, Open Innovation Plattformen oder Corporate Venture Capital.

Der Innovations-Kompass – Orientierung in einer komplexen Welt

Die Flut an Innovationsmethoden, Trends und Technologien kann überwältigend sein. Die Erkenntnisse von Mokyr, Aghion und Howitt bieten jedoch einen verlässlichen Kompass, um durch dieses komplexe Terrain zu navigieren.

Ihr Kernprinzip lautet: Innovation ist kein Zufall, sondern das Ergebnis systematischer Prozesse und einer förderlichen Kultur. Mit diesem Verständnis könnt ihr euren eigenen Innovationskurs festlegen – unabhängig von kurzlebigen Trends.

Konkret bedeutet dies: Fokussiert euch auf langfristige Wertschöpfung statt auf schnelle Gewinne. Hinterfragt regelmäßig eure Annahmen und seid bereit, etablierte Geschäftsmodelle zu kannibalisieren, bevor es andere tun. Investiert konsequent in Wissen und Fähigkeiten – sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene.

Die Geschichte zeigt: Unternehmen, die diese Prinzipien beherzigen, überdauern Marktumbrüche und wirtschaftliche Turbulenzen. Sie schaffen nicht nur Shareholder Value, sondern leisten echte Beiträge zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt.

Zukunftsfit durch Innovation: Euer Aktionsplan für morgen

Die Erkenntnisse von Mokyr, Aghion und Howitt lassen sich in einen konkreten Aktionsplan übersetzen, den ihr ab morgen umsetzen könnt:

Schritt 1: Führt einen Innovations-Check durch. Wo steht ihr im Vergleich zu euren Wettbewerbern? Welcher Anteil eures Umsatzes stammt aus neuen Produkten? Wie viel Zeit und Budget fließt in die Entwicklung neuer Ideen?

Schritt 2: Etabliert eine Innovationsroutine. Reserviert wöchentlich Zeit für kreative Arbeit – sowohl individuell als auch im Team. Google nutzt „20% Time“, 3M „15% Culture“ – findet euer eigenes Modell.

Schritt 3: Baut ein Innovationsteam auf. Identifiziert Mitarbeiter mit unternehmerischem Denken und gebt ihnen die Freiheit und Ressourcen, neue Ideen zu verfolgen. Spotify’s „Squad Model“ bietet eine bewährte Blaupause.

Schritt 4: Schafft eine Fehlerkultur. Feiert „intelligentes Scheitern“ und etabliert Formate wie „Failure Fridays“, bei denen Teams offen über gescheiterte Experimente und daraus gewonnene Erkenntnisse sprechen.

Schritt 5: Öffnet eure Innovationsprozesse. Sucht aktiv den Austausch mit Kunden, Partnern und sogar Wettbewerbern. Procter & Gamble’s „Connect + Develop“-Programm zeigt, wie externe Impulse Innovation beschleunigen können.

Der Weg nach vorn

Die Theorien von Mokyr, Aghion und Howitt zeichnen ein klares Bild: In einer Welt des rasanten Wandels ist Innovation nicht optional, sondern überlebenswichtig. Ihre Arbeiten bestätigen, dass Unternehmen, die systematisch in Neues investieren, langfristig erfolgreicher sind als jene, die am Status quo festhalten.

Die gute Nachricht: Innovation ist erlernbar. Es geht nicht um geniale Eingebungen oder Zufallstreffer, sondern um systematische Prozesse und eine förderliche Kultur. Jedes Unternehmen – unabhängig von Größe, Branche oder Ressourcen – kann diese Prinzipien umsetzen.

Der Weg beginnt mit einer klaren Entscheidung: der Entscheidung, Innovation ins Zentrum eurer Unternehmensstrategie zu stellen. Nicht als Marketingfloskel oder isolierte Initiative, sondern als fundamentalen Bestandteil eurer DNA.

Die Belohnung für diesen Mut ist beträchtlich: nachhaltiges Wachstum, Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktveränderungen und die Chance, die Zukunft aktiv zu gestalten statt von ihr überrollt zu werden.

Innovations-Erfolgsformel: Was die Gewinner von morgen heute richtig machen

Die Synthese der Theorien von Mokyr, Aghion und Howitt offenbart eine klare Erfolgsformel für innovationsgetriebenes Wachstum. Sie besteht aus vier Schlüsselelementen, die erfolgreiche Unternehmen konsequent umsetzen:

Element 1: Systematische Erneuerung. Innovative Unternehmen hinterfragen kontinuierlich ihr eigenes Geschäftsmodell. Sie reservieren bewusst Ressourcen für die Erforschung neuer Wege – unabhängig vom aktuellen Erfolg. Apple revolutionierte sein Geschäft mehrfach – vom Computer-Hersteller zum Unterhaltungsgiganten und Lifestyle-Unternehmen.

Element 2: Lernende Organisation. Wissen ist der Treibstoff der Innovation. Führende Unternehmen investieren systematisch in die Entwicklung ihrer Mitarbeiter und schaffen Strukturen für den kontinuierlichen Wissensaustausch. Microsoft transformierte unter Satya Nadella seine Kultur von „Know-it-all“ zu „Learn-it-all“ und konnte dadurch eine beeindruckende Wachstumsphase einleiten.

Element 3: Kundenzentrierter Fokus. Innovation um der Innovation willen führt selten zum Erfolg. Die wahren Champions orientieren sich konsequent an Kundenbedürfnissen – auch an solchen, die Kunden selbst noch nicht artikulieren können. Amazon’s Obsession mit Kundenerfahrung führte zu bahnbrechenden Innovationen wie One-Click-Shopping, Prime und AWS.

Element 4: Experimentierfreude. Erfolgreiche Innovatoren wissen, dass nicht jede Idee zum Durchbruch führt. Sie schaffen daher Strukturen für schnelles, kostengünstiges Experimentieren. Netflix testet jährlich hunderte von Algorithmus-Varianten und UI-Elementen, um die Nutzererfahrung kontinuierlich zu optimieren.

northwestern.edu – Joel Mokyr Faculty Profile

lse.ac.uk – Philippe Aghion Faculty Page

brown.edu – Peter Howitt Faculty Profile

oecd.org – Innovation and Growth Reports

globalinnovationindex.org – Global Innovation Index 2024

brookings.edu – Innovation and Economic Growth Studies

(c) Foto: NobelPrize Media