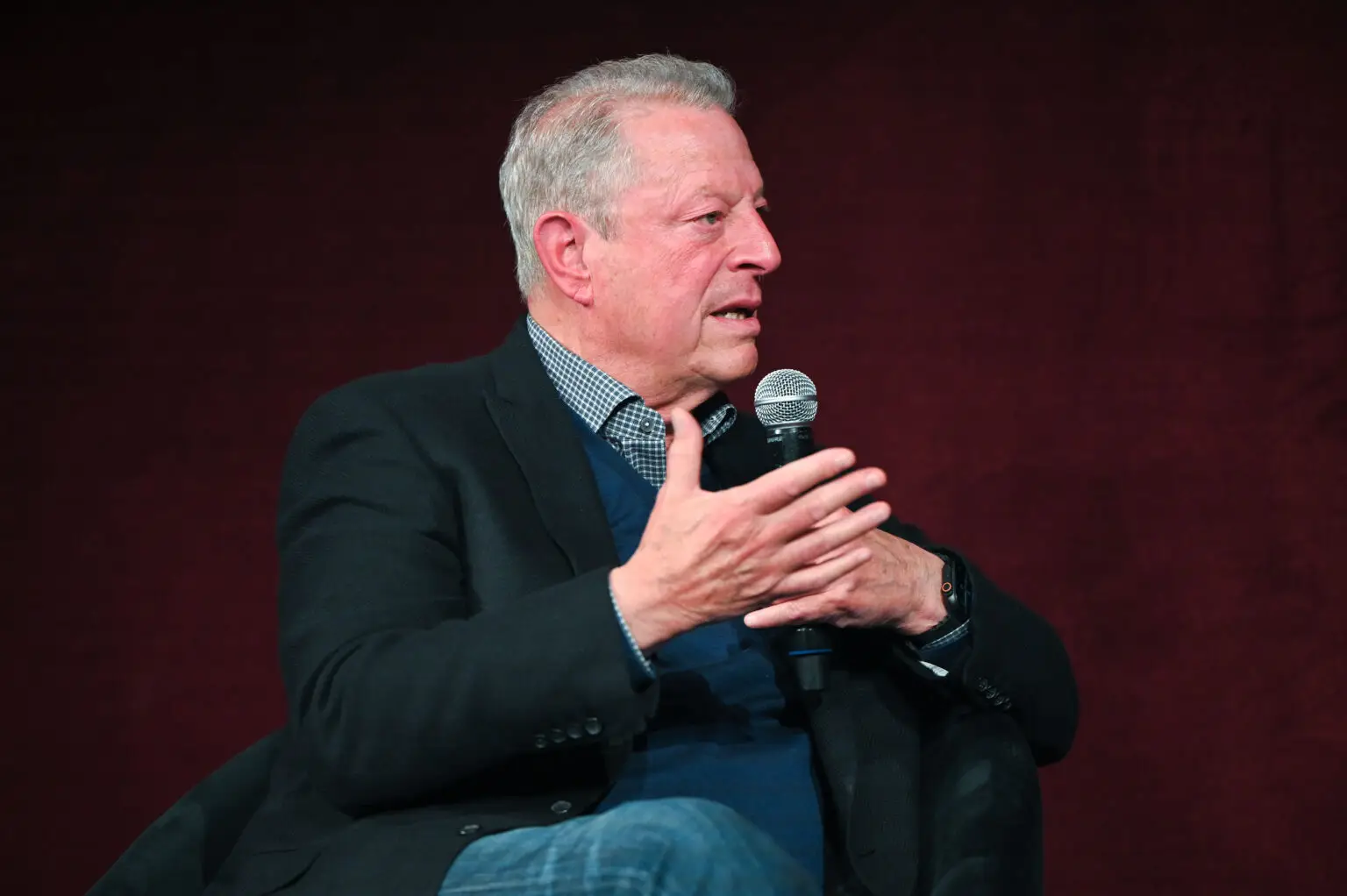

Von Skeptiker zu staunendem Beobachter – kaum jemand verkörpert den Wandel westlicher Perspektiven auf Chinas Klimapolitik besser als Al Gore. Der ehemalige US-Vizepräsident und Friedensnobelpreisträger gibt unumwunden zu: „Aus der Perspektive von vor 25 Jahren muss ich sagen, nein, ich hätte dies nicht als das wahrscheinlichste Ergebnis angesehen.“ Ein bemerkenswertes Eingeständnis des Mannes, der mit „Eine unbequeme Wahrheit“ die Klimadebatte maßgeblich prägte. Sein Erstaunen über Chinas rasanten Aufstieg zur führenden Kraft in der globalen Energiewende wirft ein Schlaglicht auf ein faszinierendes Paradoxon: Wie konnte ausgerechnet der größte CO₂-Emittent der Welt zum Taktgeber der grünen Transformation werden? Und was können westliche Unternehmen und Entscheider daraus lernen?

Die unerwartete Wendung: Vom Klimasünder zum Innovationsführer

Noch zur Jahrtausendwende galt China in der internationalen Klimapolitik bestenfalls als widerwilliger Teilnehmer. Westliche Experten und Politiker betrachteten das Reich der Mitte vorwiegend als Problem – einen aufstrebenden Industriegiganten, dessen Hunger nach Kohle und Öl die globalen Klimaschutzbemühungen zu untergraben drohte. Die vorherrschende Meinung: China würde seine wirtschaftliche Entwicklung niemals dem Klimaschutz unterordnen.

Diese Einschätzung teilte auch Al Gore, der als Vizepräsident unter Bill Clinton bereits in den 1990er Jahren aktiv an internationalen Klimaverhandlungen teilnahm. Sein heutiges Eingeständnis zeigt, wie fundamental sich die Realität von den damaligen Erwartungen unterscheidet. China hat nicht nur aufgeholt – es hat in vielen Bereichen die Führung übernommen.

Der Wandel begann schleichend, gewann aber besonders nach 2010 an Dynamik. Was als pragmatisches Interesse an Energiesicherheit und Luftreinhaltung begann, entwickelte sich zu einer strategischen Neuausrichtung der gesamten Wirtschaftspolitik. Heute dominiert China den globalen Markt für Solarmodule, Windturbinen und Elektrofahrzeuge – und investiert mehr in erneuerbare Energien als jedes andere Land der Welt.

Zahlen, die für sich sprechen: Chinas grüne Transformation in Fakten

Die schiere Dimension von Chinas Energiewende lässt selbst erfahrene Klimaexperten staunen. Laut aktuellen Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) hat China allein im Jahr 2024 277 GW Solarkapazität installiert, verglichen mit den gesamten 121 GW der USA. Der Anteil von Wind und Solar an der chinesischen Elektrizität stieg 2024 auf 18%. Gleichzeitig baut das Land sein Stromnetz mit beispielloser Geschwindigkeit aus, um die wachsenden erneuerbaren Kapazitäten zu integrieren. Die Statistiken zeigen, dass fossile Brennstoffe 2024 noch 62% von Chinas Elektrizität lieferten.

Die Treiber hinter dem Wandel: Warum China auf grün setzt

Chinas grüne Revolution ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels verschiedener Faktoren. Zum einen erkannte die chinesische Führung früh das wirtschaftliche Potenzial der Energiewende – lange bevor viele westliche Nationen dies taten.

Die strategische Entscheidung, massiv in grüne Technologien zu investieren, folgte einer klaren industriepolitischen Logik: Wer die Energiesysteme der Zukunft beherrscht, sichert sich wirtschaftliche und geopolitische Vorteile.

Gleichzeitig zwangen innenpolitische Herausforderungen die Regierung zum Handeln. Die katastrophale Luftverschmutzung in chinesischen Großstädten – einst ein Symbol für die Umweltkosten des rasanten Wirtschaftswachstums – wurde zu einem drängenden sozialen Problem. Die „Airpocalypse“ von Peking im Jahr 2013, als die Luftverschmutzung gefährliche Rekordwerte erreichte, markierte einen Wendepunkt im öffentlichen Bewusstsein.

Nicht zuletzt spielte auch die Energiesicherheit eine entscheidende Rolle. Als größter Energieimporteur der Welt erkannte China seine strategische Verwundbarkeit und setzte auf heimische erneuerbare Ressourcen, um die Abhängigkeit von ausländischen Energielieferungen zu reduzieren.

Al Gores Perspektivwechsel: Von der Skepsis zur Anerkennung

Al Gores Eingeständnis, Chinas Entwicklung nicht vorhergesehen zu haben, ist mehr als eine persönliche Anekdote. Es symbolisiert einen breiteren Perspektivwechsel westlicher Klimaexperten und Politiker. In seinem aktuellen TechCrunch-Interview betont Gore, dass China die Energiewende als wirtschaftliche Chance erkannt habe.

Der Nobelpreisträger hebt besonders die strategische Weitsicht der chinesischen Planung hervor. Während viele westliche Nationen von Wahlperiode zu Wahlperiode denken, operiert China mit langfristigen Fünfjahresplänen und noch längeren strategischen Visionen. Diese langfristige Orientierung ermöglicht kontinuierliche Investitionen und politische Stabilität – entscheidende Vorteile bei der Transformation ganzer Industriezweige.

Zwischen Lob und Kritik: Die Schattenseiten der chinesischen Energiewende

Trotz seiner Anerkennung für Chinas Fortschritte bleibt Gore ein kritischer Beobachter. Diese Ambivalenz prägt die internationale Bewertung von Chinas Klimapolitik. Einerseits führt das Land die globale Energiewende an, andererseits bleibt es der weltweit größte Emittent von Treibhausgasen. China verbrennt mehr Kohle als der Rest der Welt zusammen und hat erst für 2060 Klimaneutralität versprochen – ein Jahrzehnt später als die meisten Industrienationen.

Kritiker wie die Financial Times weisen zudem auf Probleme bei der Umsetzung hin. Lokale Behörden priorisieren oft wirtschaftliches Wachstum über Umweltziele, und viele der ambitionierten Ankündigungen der Zentralregierung werden in der Praxis verwässert. Die Bloomberg-Analyse „China’s Climate Conundrum“ zeigt, dass das Land mit erheblichen Herausforderungen kämpft, seine wirtschaftlichen Ambitionen mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.

Das Wettrennen um die grüne Zukunft: China vs. Westen

Chinas Aufstieg zur Klimamacht hat den globalen Wettbewerb um die Technologien der Zukunft neu entfacht. Die EU und die USA haben mit eigenen Initiativen reagiert – vom European Green Deal bis zum Inflation Reduction Act. Doch der Vorsprung, den China in vielen Bereichen erarbeitet hat, ist beträchtlich.

In der Batterietechnologie kontrollieren chinesische Unternehmen über 70% der globalen Produktionskapazität. Bei Solarmodulen liegt der chinesische Marktanteil sogar bei über 80%. Diese Dominanz wird von westlichen Politikern zunehmend als wirtschaftliche und sicherheitspolitische Herausforderung betrachtet.

Gleichzeitig eröffnet der sino-westliche Wettbewerb neue Chancen für die globale Klimapolitik. „Wenn China, die USA und Europa um die besten Lösungen konkurrieren, gewinnt letztlich der Planet.“

Die Lehren für westliche Unternehmen und Entscheider

Was können westliche Unternehmen und Entscheider aus Chinas grüner Transformation lernen? Die erste und wichtigste Lektion: Die Energiewende ist keine Belastung, sondern eine wirtschaftliche Chance. Chinas Erfolg basiert auf der Erkenntnis, dass Klimaschutz und Wirtschaftswachstum keine Gegensätze sein müssen.

Die zweite Lektion betrifft die Bedeutung langfristiger Strategien. Während westliche Unternehmen oft von Quartal zu Quartal planen, denken chinesische Konzerne in Dekaden. Diese langfristige Orientierung ermöglicht es ihnen, frühzeitig in neue Technologien zu investieren und Marktanteile zu sichern, bevor diese Märkte überhaupt entstehen.

Eine dritte Lektion liegt in der Skalierung. Chinas Stärke ist nicht primär die Erfindung neuer Technologien, sondern deren rasche Skalierung und Kostensenkung. Die Fähigkeit, Innovationen schnell vom Labor in die Massenproduktion zu überführen, hat China zum Weltmarktführer in zahlreichen grünen Technologien gemacht.

Die Rolle der Politik: Warum kluge Rahmenbedingungen entscheiden

Chinas Erfolg in der Energiewende wäre ohne massive staatliche Unterstützung undenkbar. Die chinesische Regierung hat nicht nur ehrgeizige Ziele gesetzt, sondern auch die notwendigen Ressourcen bereitgestellt, um diese zu erreichen. Von Subventionen für Elektrofahrzeuge bis zu Einspeisevergütungen für erneuerbare Energien – der Staat hat konsequent die richtigen Anreize gesetzt.

Diese aktive Rolle des Staates steht im Kontrast zur traditionell zurückhaltenderen Haltung vieler westlicher Regierungen. Doch der Erfolg Chinas hat auch hier ein Umdenken ausgelöst. Der Inflation Reduction Act in den USA und der European Green Deal zeigen, dass auch westliche Regierungen zunehmend bereit sind, industriepolitisch aktiver zu werden, um im grünen Wettbewerb mit China bestehen zu können.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie enger mit politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten müssen, um die richtigen Rahmenbedingungen für die Energiewende zu schaffen. Der Erfolg wird zunehmend von der Fähigkeit abhängen, regulatorische Trends zu antizipieren und mitzugestalten.

Die Geopolitik der Energiewende: Neue Abhängigkeiten und Chancen

Die grüne Transformation verändert nicht nur Energiesysteme, sondern auch geopolitische Machtverhältnisse. Während die fossile Ära von der Dominanz ölreicher Nationen geprägt war, könnte die erneuerbare Zukunft neue Gewinner hervorbringen – allen voran China, das die Lieferketten für grüne Technologien kontrolliert.

Diese Verschiebung schafft neue Abhängigkeiten. Die Kontrolle über kritische Mineralien wie Lithium, Kobalt und Seltene Erden wird zum geopolitischen Faktor. China hat frühzeitig in die Sicherung dieser Ressourcen investiert und dominiert heute viele der entsprechenden Lieferketten.

Für westliche Unternehmen bedeutet dies, dass sie ihre Lieferketten diversifizieren und strategische Partnerschaften aufbauen müssen, um ihre Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig eröffnen sich neue Chancen für Innovationen, die den Materialbedarf reduzieren oder alternative Materialien erschließen.

Der Blick nach vorn: Kooperation trotz Konkurrenz

Trotz aller Rivalität betonen Experten wie Al Gore die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen China und dem Westen. „Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen können“, erklärt er.

Die Kooperation in der Klimaforschung, bei der Entwicklung neuer Technologien und bei der Festlegung globaler Standards bietet Chancen für alle Beteiligten. Besonders vielversprechend sind gemeinsame Projekte in Entwicklungsländern, die noch am Anfang ihrer Energiewende stehen.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie trotz des zunehmenden Wettbewerbs offen für internationale Kooperationen bleiben sollten. Die komplexen Herausforderungen der Energiewende erfordern globale Lösungen und den Austausch von Wissen und Technologien über Ländergrenzen hinweg.

Das Gore-Paradoxon: Warum Überraschungen die Regel sind

Al Gores Eingeständnis, Chinas Aufstieg zur Klimamacht nicht vorhergesehen zu haben, enthält eine wichtige Lektion für alle Zukunftsprognostiker: Die Entwicklung komplexer Systeme wie der globalen Energiewirtschaft folgt selten linearen Pfaden. Disruptive Veränderungen und unerwartete Wendungen sind eher die Regel als die Ausnahme.

Diese Erkenntnis sollte Unternehmen und Entscheider zu Demut und Offenheit mahnen. Die Fähigkeit, eigene Annahmen zu hinterfragen und flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren, wird in einer Welt des beschleunigten Wandels zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Gleichzeitig zeigt Chinas Beispiel, dass ambitionierte Visionen und konsequentes Handeln die Zukunft gestalten können. Wer die richtigen Weichen stellt und langfristig denkt, kann auch gegen scheinbar übermächtige Trends erfolgreich sein.

Vom Unterschätzen zum gemeinsamen Handeln – Ein Aufruf zum Umdenken

Chinas unerwarteter Aufstieg zur Klimamacht ist mehr als eine faszinierende Wendung in der internationalen Politik – er ist ein Weckruf für den Westen. Die Zeit der Unterschätzung ist vorbei. Stattdessen braucht es einen realistischen Blick auf die chinesischen Stärken, gepaart mit der Bereitschaft, von erfolgreichen Strategien zu lernen.

Für westliche Unternehmen bedeutet dies, China nicht länger nur als Konkurrenten oder Markt zu betrachten, sondern auch als Innovationsquelle und potenziellen Partner in der globalen Energiewende. Die Fähigkeit, kulturelle und politische Unterschiede zu überbrücken und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, wird zum Schlüsselfaktor für den Erfolg.

Al Gores Eingeständnis markiert den Beginn einer neuen Ära – einer Ära, in der der Westen und China trotz aller Unterschiede und Rivalitäten gemeinsam an der Bewältigung der Klimakrise arbeiten müssen. Denn eines ist klar: Keine Nation kann diese Herausforderung allein bewältigen.

Die Chance im Wandel: Warum jetzt handeln entscheidet

Der unerwartete Aufstieg Chinas zur Klimamacht enthält eine entscheidende Botschaft für alle Marktakteure: Die Energiewende vollzieht sich schneller als erwartet, und wer zögert, riskiert, den Anschluss zu verlieren. Gleichzeitig zeigt Chinas Beispiel, dass frühe und konsequente Investitionen in grüne Technologien erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen können.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie ihre Strategien überprüfen und anpassen müssen. Die Integration von Nachhaltigkeitszielen in das Kerngeschäft, die Entwicklung neuer grüner Produkte und Dienstleistungen sowie die Dekarbonisierung von Lieferketten sind keine optionalen Extras mehr, sondern geschäftskritische Imperatives.

Die gute Nachricht: Der Markt für grüne Lösungen wächst exponentiell. Wer die richtigen Antworten auf die Herausforderungen der Energiewende findet, kann von diesem Wachstum profitieren – unabhängig davon, ob er aus China, Europa oder den USA kommt.

Grüne Visionen werden Wirklichkeit

Al Gores Überraschung über Chinas Wandel erinnert uns daran, wie schnell vermeintliche Gewissheiten ihre Gültigkeit verlieren können. Was gestern noch unmöglich schien, ist heute Realität. Diese Erkenntnis sollte uns ermutigen, auch für andere scheinbar unlösbare Probleme neue Perspektiven zu entwickeln.

Die Energiewende ist kein ferner Traum mehr, sondern eine sich entfaltende Realität. China hat bewiesen, dass der Wandel möglich ist – schneller und umfassender, als viele für möglich hielten. Diese Erfahrung sollte uns Mut machen, auch andere große Transformationen anzugehen.

In einer Welt, die von Krisen und Konflikten geprägt ist, bietet die gemeinsame Arbeit an Lösungen für den Klimawandel eine Chance zur Zusammenarbeit über politische und kulturelle Grenzen hinweg. Vielleicht liegt gerade darin die wichtigste Lektion aus Chinas überraschendem Aufstieg zur Klimamacht: Die Zukunft gehört denen, die bereit sind, über den eigenen Horizont hinauszublicken und gemeinsam an einer besseren Welt zu arbeiten.

TechCrunch – Al Gore on China’s climate rise: ‚I would not have seen this coming‘ (TechCrunch)

The Guardian – Al Gore’s Perspective: How China Reshaped the Global Energy Landscape (The Guardian Environment Correspondent)

IEA – Renewable Revolution: China’s Journey from Policy to Practice (IEA Research Team)

U.S. Energy Information Administration – China’s solar capacity installations grew rapidly in 2024 (EIA)

Ember – China Energy Transition Review 2025 (Ember)

Financial Times – The Fine Print: Challenges in China’s Green Transformation (FT Energy Correspondent)

Bloomberg – China’s Climate Conundrum: Balancing Growth and Green Commitments (Bloomberg Environment Team)

(c) Foto: Andrew Toth/Getty Images